在处理复杂的数据表格时,我们常常需要根据多个条件来计算平均值。比如在学生成绩管理中,可能要统计特定班级且特定学科的平均成绩;在销售数据分析中,或许要计算某一地区且某一时间段内某产品的平均销售额等。此时,Excel中的AVERAGEIFS函数就成为了我们精准分析数据的得力助手。接下来,我们通过实际案例深入剖析AVERAGEIFS函数的运用方法与原理。

一、函数公式及应用场景

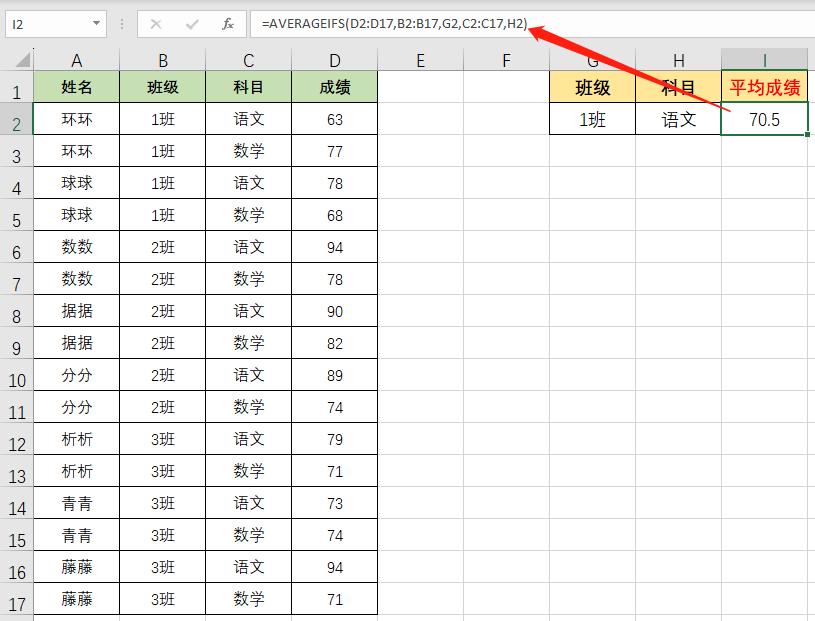

假设我们有一个数据表格,B列记录着班级信息,C列记录着学科信息,D列记录着对应的成绩或销售额等数值数据。G2单元格中输入了特定的班级名称(如“一班”),H2单元格中输入了特定的学科名称(如“数学”)。现在我们想要计算出满足班级为G2且学科为H2这两个条件下的数值平均值。在这种多条件的情况下,我们可以使用公式“=AVERAGEIFS(D2:D17,B2:B17,G2,C2:C17,H2)” 来达成目标。

二、AVERAGEIFS函数解析

1、函数基本功能:AVERAGEIFS函数的核心作用是计算满足多个指定条件的单元格范围内数值的平均值。与单条件的AVERAGEIF函数相比,它能够处理更复杂的筛选逻辑,帮助我们从大量数据中提取出符合特定要求的数据,并计算其平均值,为数据决策提供更精确的依据。

2、参数详解:

- 第一个参数“D2:D17”:这是函数的计算平均值范围参数。它明确了函数要对哪个单元格区域内的数值进行平均值计算。在我们的例子中,就是对D列的D2到D17单元格区域内的数值进行操作。

- 第二个参数“B2:B17”:这是函数的第一个条件范围参数。它指定了函数要在哪个单元格区域内检查第一个条件是否满足。在这里,就是在B列的B2到B17单元格区域内判断每个单元格的值是否符合第一个条件。

- 第三个参数“G2”:这是函数的第一个条件参数。它代表了我们设定的第一个具体条件,即判断的标准之一。在这个例子中,G2单元格中的内容(如“一班”)就是第一个条件的依据,函数会查找B2:B17范围内所有等于G2单元格内容的单元格。

- 第四个参数“C2:C17”:这是函数的第二个条件范围参数。它指定了函数要在哪个单元格区域内检查第二个条件是否满足。即函数会在C列的C2到C17单元格区域内判断每个单元格的值是否符合第二个条件。

- 第五个参数“H2”:这是函数的第二个条件参数。它代表了我们设定的第二个具体条件。在这个例子中,H2单元格中的内容(如“数学”)就是第二个条件的依据,函数会查找C2:C17范围内所有等于H2单元格内容的单元格。

3、返回值:当我们输入公式“=AVERAGEIFS(D2:D17,B2:B17,G2,C2:C17,H2)” 并按下回车键后,AVERAGEIFS函数会返回同时满足第一个条件(B2:B17范围内的值等于G2)且第二个条件(C2:C17范围内的值等于H2)的单元格所对应的D2到D17范围内数值的平均值。例如,如果有3个单元格同时满足这两个条件,那么函数就会计算这3个单元格所对应D2:D17范围内数值的平均值。

4、注意事项:在设置参数时,务必确保计算平均值范围、各个条件范围以及条件参数都与实际数据严格对应,避免出现错误。同时,AVERAGEIFS函数可以支持更多的条件参数,最多可设置127组条件范围和条件参数。但随着条件的增多,要更加仔细地检查数据的准确性和完整性,以免因条件设置不当导致计算结果错误。另外,如果没有单元格同时满足所有设定的条件,AVERAGEIFS函数会返回错误值“#DIV/0!” ,所以在使用时要留意数据的分布情况。

通过以上对AVERAGEIFS函数的全面介绍,相信大家已经熟练掌握了其多条件统计平均值的方法。掌握这一函数,能够让我们在面对复杂数据时更加从容,精准挖掘数据背后的信息。希望大家在今后的工作和学习中,能够充分发挥AVERAGEIFS函数的优势,提升数据处理和分析的能力。

评论 (0)