在Excel的函数世界里,SUMIF函数犹如一颗璀璨的明星,它的应用广泛程度超乎想象,是众多数据处理任务中的得力助手。今天,我们就来深入盘点SUMIF函数的 7 种使用方法,看看你都用过哪些呢?

一、SUMIF函数基础认知

对于一些熟悉 Excel 的朋友来说,SUMIF 函数可能已经是老朋友了,但为了照顾刚接触这个函数的小伙伴,我们还是简单回顾一下。

SUMIF 函数主要用于根据特定条件对数据进行求和操作。它的语法结构为:=SUMIF (range, criteria, [sum_range])。

- 第一参数(range):这是条件区域,即用于进行条件判断的单元格区域。例如,在包含部门和薪资信息的表格中,部门列所在的区域就是条件区域,因为我们会根据部门这个条件来进行求和操作。

- 第二参数(criteria):求和条件,这个条件可以是由数字、逻辑表达式等组成的判定条件。比如,当我们想计算某个部门的薪资总和时,部门名称就是求和条件。

- 第三参数(sum_range):实际求和区域,指的是需要进行求和的单元格、区域或者引用。通常情况下,这个区域包含的是与条件区域相对应的数据,比如薪资数据区域与部门数据区域相对应。

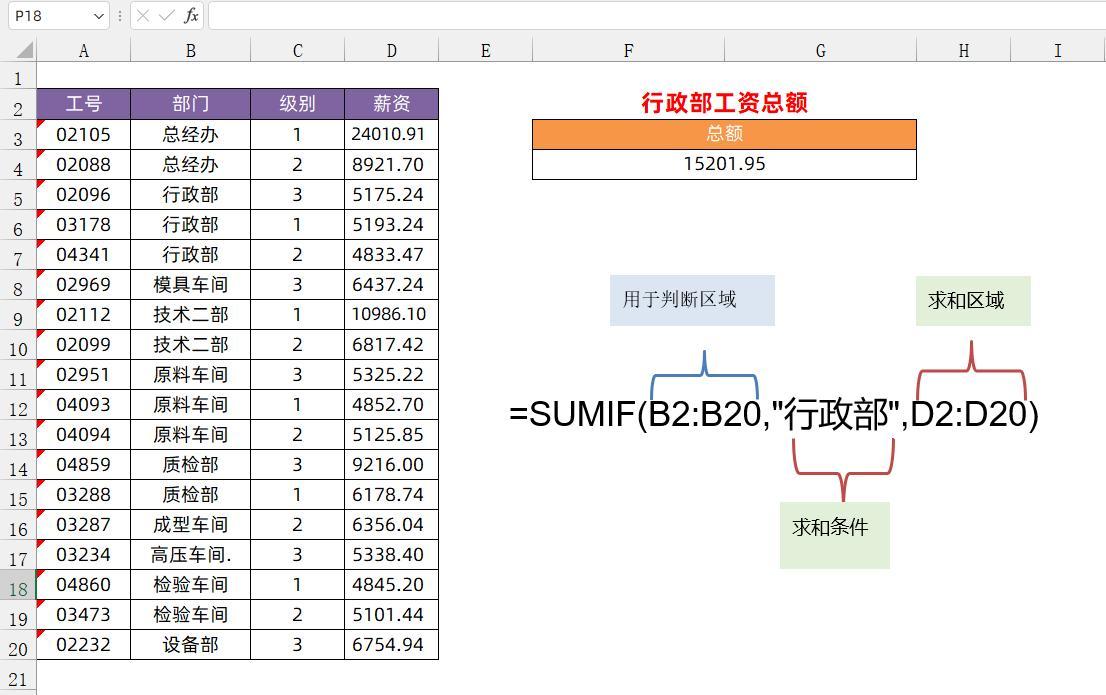

二、SUMIF函数常规用法:单条件求和

SUMIF 函数最基本的功能就是单条件求和。例如,我们有一张包含部门和薪资信息的表格,现在想要计算行政部的薪资总和。

此时,我们可以使用如下公式:=SUMIF (B2:B20,"行政部",D2:D20)。

- 第一参数(B2:B20):在这里作为条件区域,即部门列的单元格范围。这个区域用于判断每个单元格中的部门名称是否符合我们设定的求和条件。

- 第二参数("行政部"):这是求和条件,明确我们只对部门为 “行政部” 的行进行求和操作。

- 第三参数(D2:D20):实际的求和区域,也就是薪资列对应的单元格范围。SUMIF 函数会在这个区域中对满足条件(部门为行政部)的薪资进行求和。

三、SUMIF函数用于区间计数

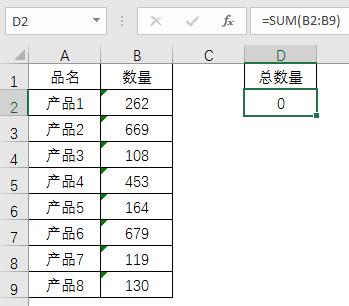

在某些情况下,我们的数据可能仅仅只有一列,而我们想要计算这列数据中大于某个数值的数据之和。

例如,有一列数据 A2:A13,我们想要计算其中大于 200 的数据之和。这时可以使用公式:=SUMIF (A2:A13,">200")。

在这个例子中,我们省略了第三参数。这是因为当第一参数是一列数字时,SUMIF 函数会默认根据第一参数来进行求和计算。这样的设计使得函数在一些特定场景下的使用更加简洁方便。

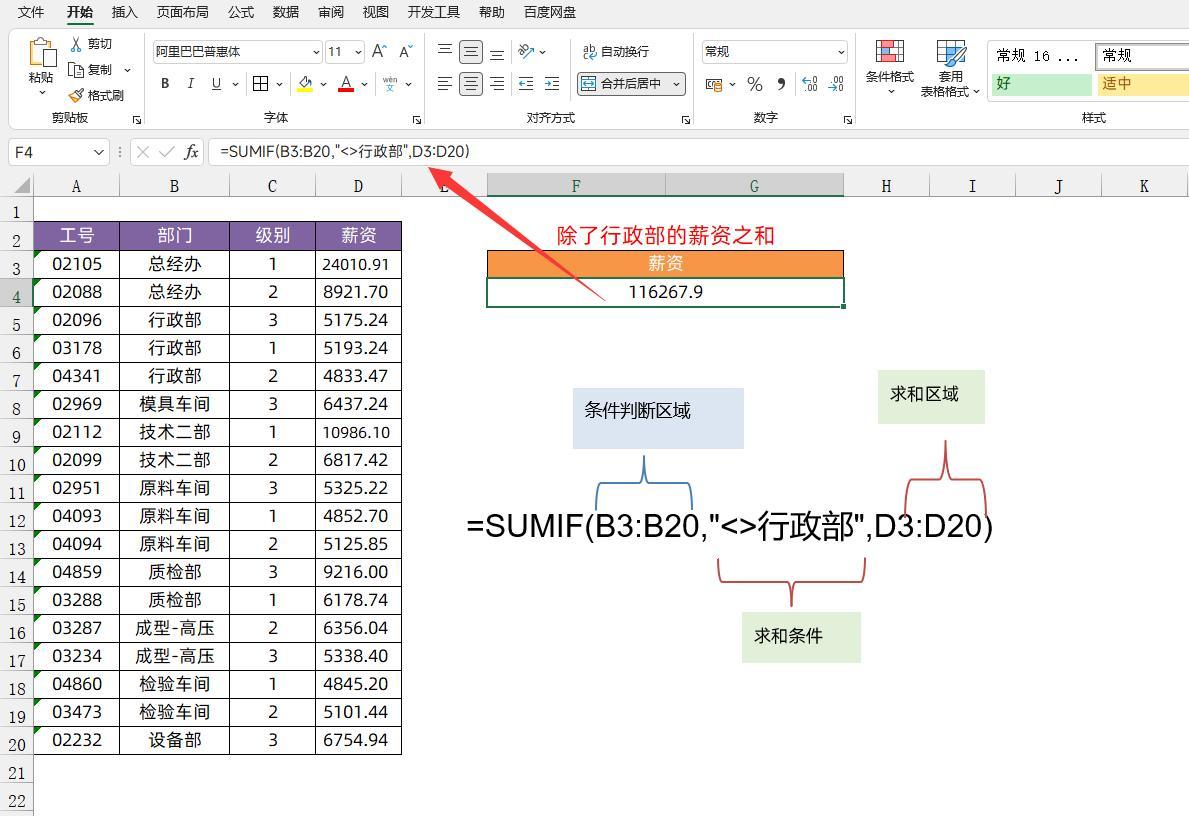

四、SUMIF函数用于排除求和

有时候,我们需要计算除了某个特定条件之外的数据总和。比如,在一张包含部门和薪资信息的表格中,我们想要计算除了行政部之外的薪资总和。

此时的公式为:=SUMIF (B3:B20,"<> 行政部",D3:D20)。

这里的关键在于求和条件,其中 “<>” 是一个重要的符号,表示不等于。通过这个符号,SUMIF 函数就能筛选出部门不等于行政部的行,并对对应的薪资进行求和。

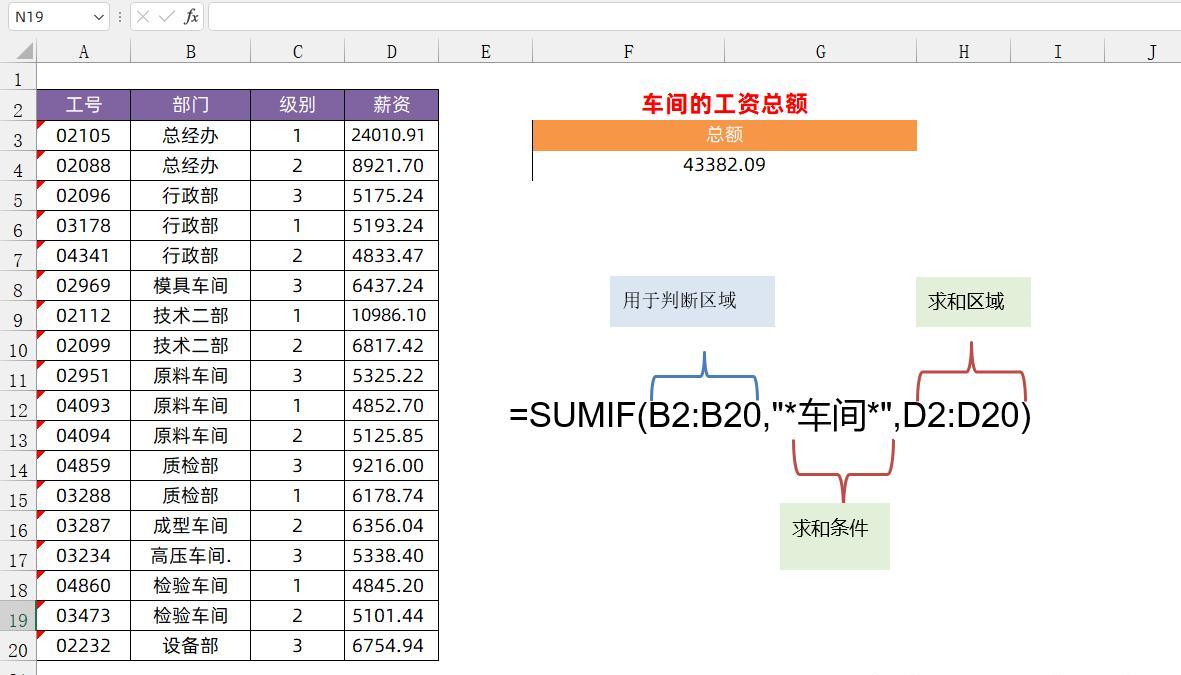

五、SUMIF函数用于关键字求和

当我们遇到需要根据关键字来进行求和的情况时,SUMIF 函数同样能够大显身手。例如,在包含部门和薪资信息的表格中,我们想要计算车间相关部门的总薪资。

这时就需要用到通配符,在 Excel 中,只要涉及关键字相关的问题,通配符往往是很好的帮手。公式为:=SUMIF (B2:B20,"车间",D2:D20)。

在这里,星号(*)的作用是表示任意多个字符。我们将星号放在关键字 “车间” 的前后,这样公式就会对包含 “车间” 这两个字的所有部门对应的薪资进行求和。无论 “车间” 前面或后面还有其他什么字符,只要包含 “车间”,就会被纳入求和范围。

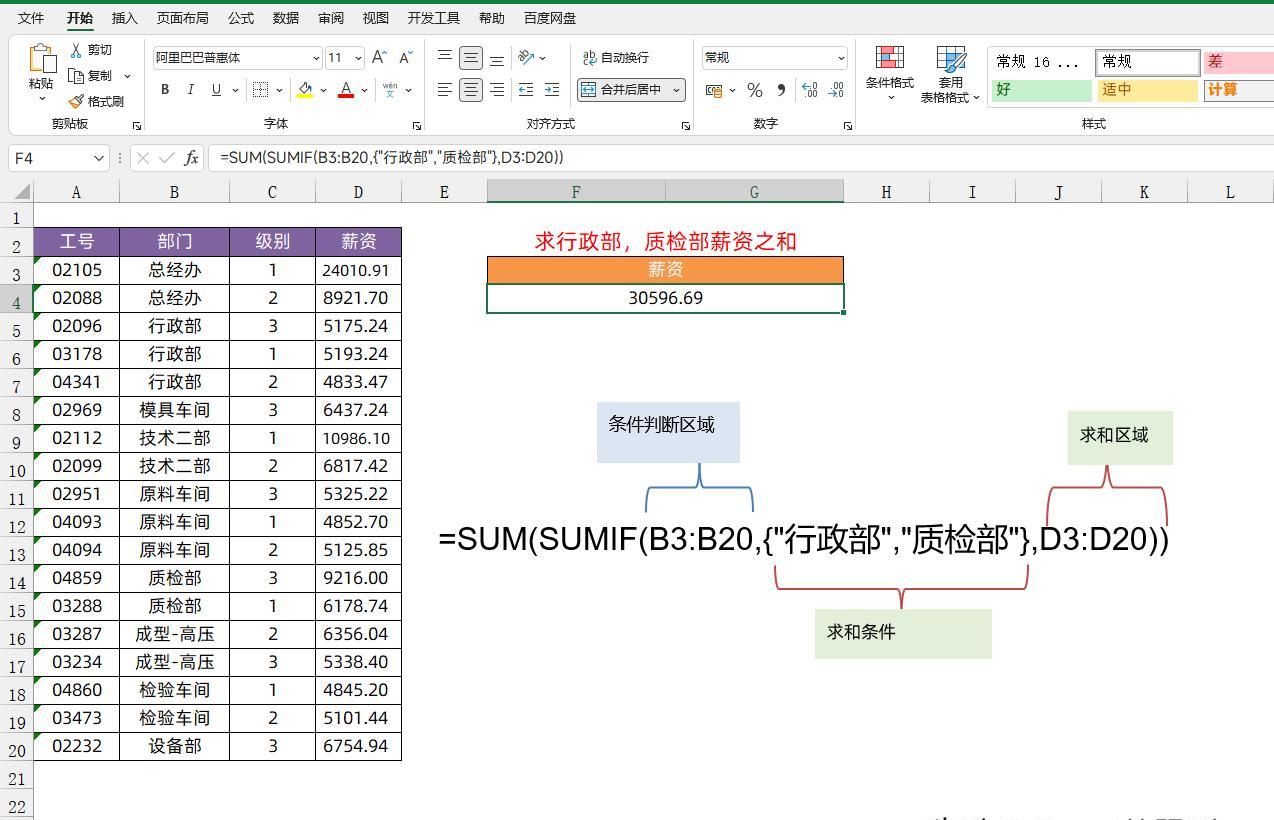

六、SUMIF函数用于多条件求和

在实际的数据处理中,我们经常会遇到需要根据多个条件进行求和的情况。例如,在一张包含部门和薪资信息的表格中,我们想要求行政部和质检部的薪资总和。

此时的公式为:=SUM (SUMIF (B3:B20,{"行政部","质检部"},D3:D20))。

这里的关键是查找条件 {"行政部","质检部"},这个大括号表示一个数组。因为我们有两个部门作为条件,所以会得到两个结果。最后,还需要使用 SUM 函数对这两个结果进行求和,这样才能得到行政部和质检部的薪资总和。

七、SUMIF 函数用于多区域计算

很多人可能认为 SUMIF 函数仅仅只能计算一个数据区域,但实际上它也可以用于多个数据区域的计算。

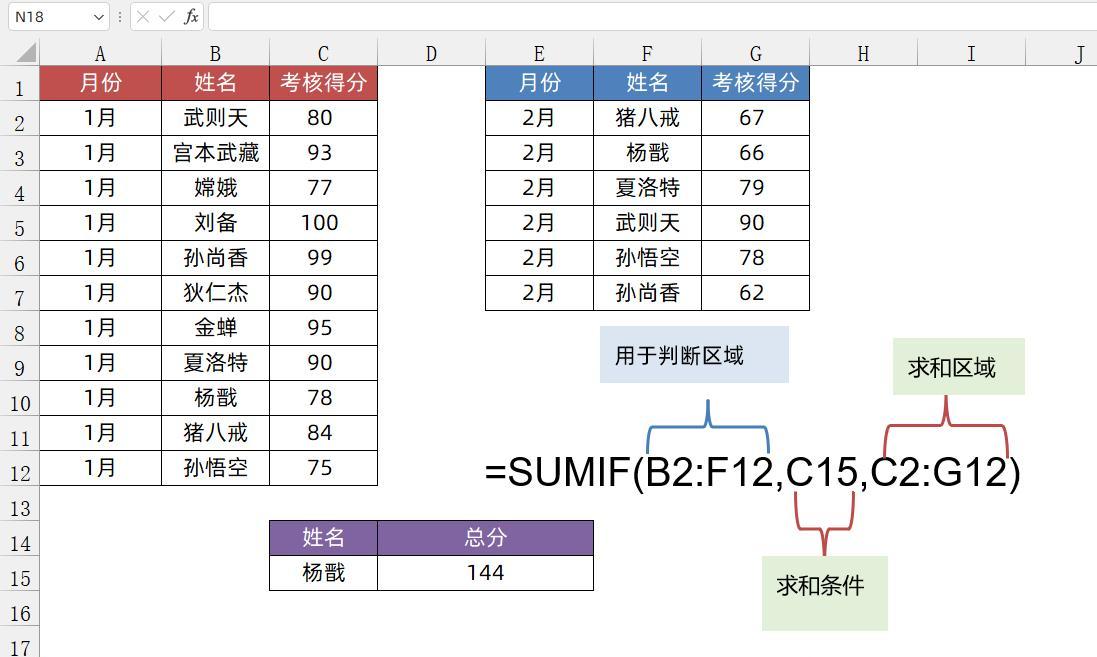

例如,我们有一个表格记录了杨戬 1 月与 2 月的考核数据,想要计算他这两个月的考核总分。

公式为:=SUMIF (B2:F12,C15,C2:G12)。

在这里,关键是第一参数与第二参数依然是一一对应的关系。只要表格的格式保持一致,这种方式就能有效地进行多区域计算。

以上就是今天分享的 7 种SUMIF函数的使用方法,这些方法在各种数据处理场景中都非常实用。

评论 (0)